Origine du sobriquet

Les « branle-pantets »

Quand ils s'intéressent à certains faits relevant de l'ethnographie, des auteurs évoquent un sobriquet qui concerne les gens d'Ecublens. L'expression « branle-pantets » se rencontre, par exemple dans l'ouvrage spécialisé de Paul Fehlmann. Les citoyens du bourg agricole étaient surnommés de cette manière, car leurs vêtements se trouvaient disposés bien en vue, près de l'entrée du village. Les femmes étendaient, à proximité d'un lieu de passage, la lessive sur des cordes. A la nuit tombée, franchissant la Venoge par le pont rouge, le voyageur venu de Denges apercevait quelquefois des étranges formes mouvantes. Le vent faisait bouger les « pantets » dans l'obscurité.

En 1982, répondant aux questions d'une journaliste, le fournier Robert Mayerat (1911-1988) a complété l'histoire. Un habitant d'Ecublens voulait faire la noce du côté de Denges...il passa à côté d'un étendage où séchait du linge. Le vent fit branler les pantets d'une chemise... mon gaillard prit les jambes à son cou. Rien d'étonnant, car on parlait encore à cette époque d'un crime, perpétré près du pont rouge.

Selon quelques employés communaux, le sobriquet « branle-pantets » a une autre origine. Des observateurs auraient utilisé ce terme pour faire allusion aux goûts exagérément festifs de la population : « Les gens d'Ecublens souffrent, depuis toujours, d'une inclination démesurée pour les bals champêtres et autres fêtes, ils sont infatigables, à danser des nuits entières et, au réveil, après quelques heures de sommeil, ils récupèrent fréquemment leur chemise dont les pantets valsent encore tout seuls sur le dos de la chaise...».

Habitants illustres

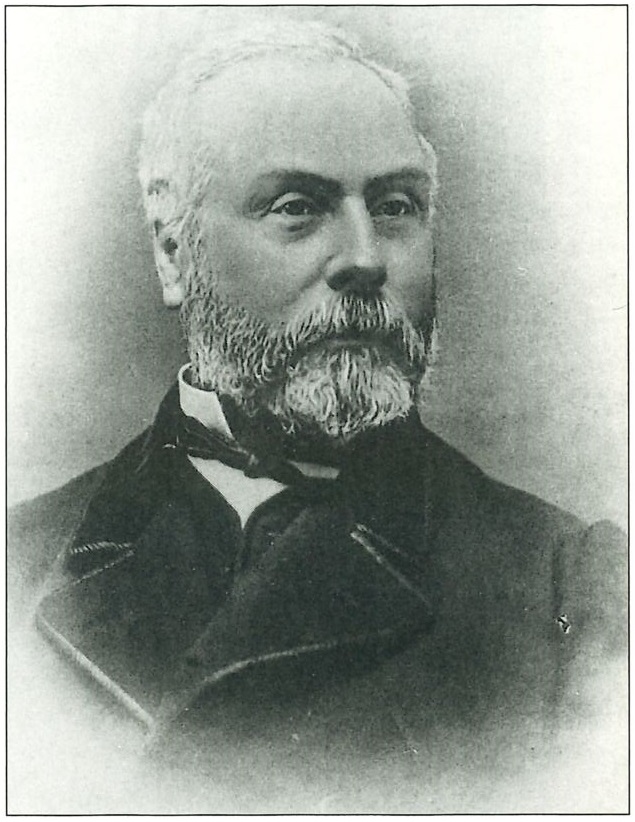

Docteur Frédéric Recordon

Vers la fin de sa vie, un médecin-oculiste de renommée internationale vint s'établir à Ecublens. Le docteur Frédéric Recordon (1811-1889) dirigea l’Asile des aveugles entre 1843 et 1880.

Né à Rances, ce spécialiste de l’ophtalmologie travailla, pendant la plus grande partie de sa carrière, à Lausanne. D’autre part, il fut le vice-président du Conseil de santé du Canton de Vaud (1855-1884) et professeur à l’Académie. Frédéric Recordon enseigna la médecine légale (1862) puis l’hygiène (1869-1874). Il œuvra encore en qualité de médecin principal des Chemins de fer de la Suisse occidentale.

Le docteur Recordon s’installa à Ecublens en novembre 1883. Les habitants de la localité estimaient cette personnalité, surtout en raison de son attitude fraternelle. Le praticien montrait de l’attachement pour les pauvres et les déshérités.

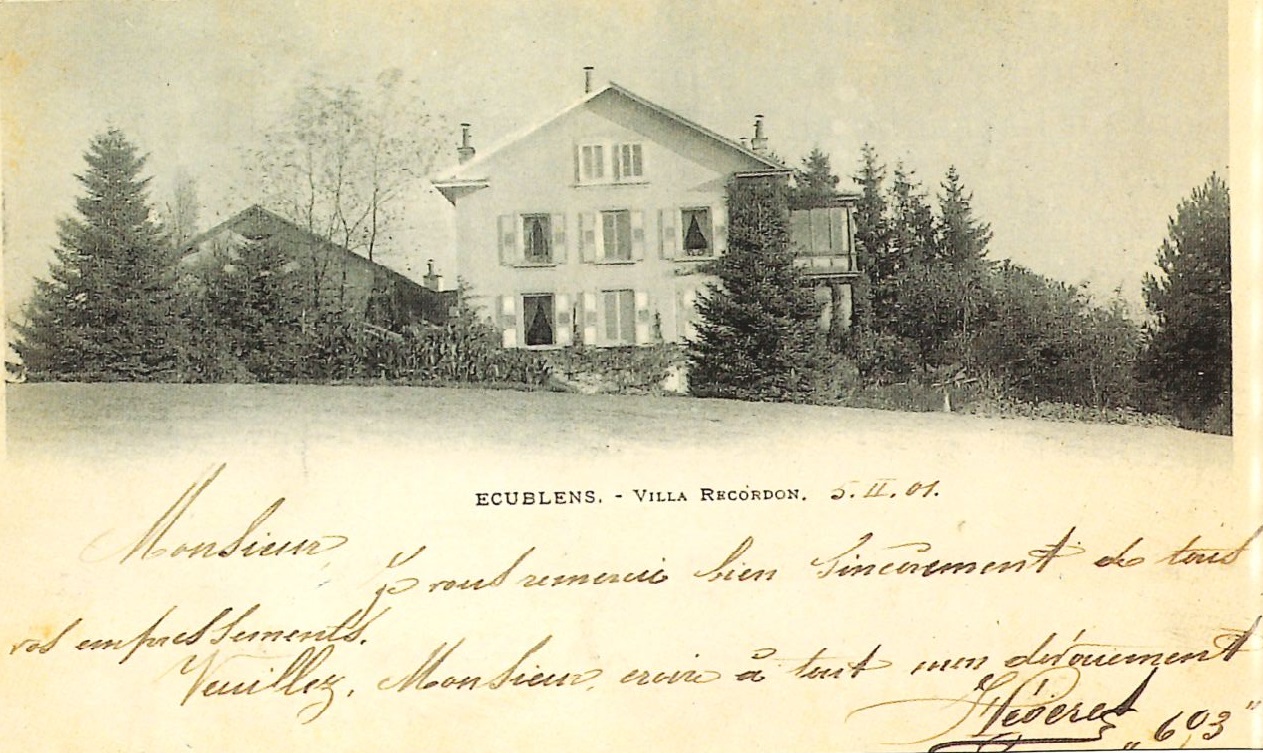

Ancienne villa Recordon (Propriété de Mon Repos)

Lorsqu’il était jeune chirurgien, Frédéric Recordon rencontra des gens appartenant à la haute société lausannoise, qui s’occupaient d’œuvres de bienfaisance. Les historiens rappellent que le banquier William Haldimand (1784-1862) « se manifesta par de nombreux actes de charité ». Le 3 janvier 1843, conjointement avec Elisabeth de Cerjat (1769-1847), ce philanthrope fonda l’Asile des aveugles.

Les portes d’un tel établissement étaient ouvertes aux personnes démunies. Le médecin Frédéric Recordon fut probablement influencé par l’engagement généreux de William Haldimand et d’Elisabeth de Cerjat.

« A l’hôpital ophtalmique et Asile des aveugles, M. Recordon attira beaucoup de malades du reste de la Suisse et de l’étranger » signala le Nouvelliste vaudois.

Quand il séjournait à Ecublens, ne recherchant sans doute pas la renommée au loin, le médecin prit le temps d’apporter des soins, nombreux et variés, à ses concitoyens. Afin d’exprimer leur reconnaissance, les édiles conférèrent, en date du 14 avril 1889, la bourgeoisie d’honneur à Frédéric Recordon.

Après la mort du praticien, survenue en décembre 1889, l’émotion fut vive parmi les habitants. Publiés dans la presse, certains points de vue et comptes rendus sont significatifs à cet égard. Par exemple, un représentant de la Municipalité écrivit ces quelques lignes, qui reflétaient la tristesse et la vénération des administrés : « Ils pourront aller pleurer sur sa tombe et rendre hommage aux bienfaits qu’il a rendus, sans distinction, dans presque toutes les familles de notre localité. »

Lors des obsèques, les paysans voulurent apporter des contributions personnalisées. « Le cercueil, recouvert du simple drap mortuaire de village, mais orné des plus belles fleurs, est porté par six vigoureux campagnards, qui ont tenu à cet honneur ».

Enfin, par déférence, plusieurs villageois se réclamèrent de préceptes moraux. « Toute la population d’Ecublens est douloureusement affectée. Elle vient d’en donner une nouvelle preuve : le bal qui devait avoir lieu les 1er et 2 janvier à l’Auberge communale a été supprimé à cause du décès de M. le docteur Recordon ».

De nos jours, la tombe du médecin existe encore dans le cimetière de notre localité. Aux côtés du bourgeois d’honneur gît sa femme, Marie Recordon, née Hooker (1821-1906). Selon l’inscription funéraire, cette personne suivait les traces de son mari : elle était « bienfaitrice des malades et des malheureux ». Entre autres dons, Marie Recordon offrit, le 27 janvier 1890, une somme de cinq cents francs aux autorités villageoises.

Le continuateur de l’œuvre du docteur Recordon

Ayant travaillé autrefois à Lausanne, le pharmacien Alfred Feyler (1847-1910) élut domicile dans notre bourgade agricole et viticole. Comme d’autres habitants avant lui, le nouvel arrivant voulut défendre des principes d’altruisme.

A la suite de son père, Alfred Feyler dirigea une pharmacie située sur la place Saint-Laurent, au cœur du chef-lieu vaudois. L’établissement demeura propriété de la famille durant trois quarts de siècle.

Dans son village d’adoption, cet universitaire eut un comportement social analogue à celui du docteur Recordon. Continuant les traditions de bienfaisance de feu le docteur Recordon, Alfred Feyler ne tarda pas à s’acquérir la reconnaissance de toute la commune, si bien que les

autorités lui octroyèrent la bourgeoisie d’honneur. Alfred Feyler, précisons-le, est le demi-frère du colonel Fernand Feyler (1863-1931).

De Charles le Téméraire à Lénine

Au cours des différentes époques, les habitants connurent quelques hôtes illustres. Par exemple, le 9 mai 1476, Charles le Téméraire fit défiler ses troupes à Ecublens, sur le site actuel de l'EPFL. Etabli près de Lausanne, désireux de prendre sa revanche sur les Suisses, qui l'avaient battu peu auparavant à Grandson, le duc de Bourgogne préparait la bataille de Morat. Quelques siècles plus tard, le 12 mai 1800, le premier consul Napoléon Bonaparte inspecta deux divisions sur le même emplacement. Ces soldats se rendaient en Italie, par le Grand-Saint-Bernard.

Lors de son exil en Suisse, Lénine fit, à son tour, quelques courts séjours à Ecublens. Entre 1910 et 1915, il logea plusieurs fois au chemin de la Cocarde 19, dans une maison vigneronne.

Quelques autres habitants illustres

Citons encore des personnalités, issues de la même famille, qui contribuèrent au renom du village. Vers la fin du XVIIIe siècle, Etienne de Loys fut le constructeur du château de Dorigny; en 1815, l'agronome Jean-Samuel de Loys devint Conseiller d'Etat; pendant la première guerre mondiale, le colonel Treytorrens de Loys commanda une division; durant les années vingt et trente, le géologue François de Loys prospecta du pétrole en Irak et au Venezuela.

Propriété de Mon Repos

Propriété de Mon Repos

Entrez dans l’Histoire de la Villa Mon Repos !

Le 29 mai 2024, les portes de Mon Repos se sont ouvertes pour la population écublanaise qui a été invitée à fêter les 30 ans de l’installation de la Municipalité et de l’administration communale entre les murs remplis de souvenirs de cette villa historique. De nombreux panneaux contenant des informations historiques ont été présentés à cette occasion (voir ci-dessous).

Construite en 1862 par le notaire Paul-Albert-Jean Clerc (1832-1883) sur le domaine dit « Les Plantaz », la maison a ensuite été habitée par le docteur Recordon (1811-1889), grand spécialiste en ophtalmologie. Frédéric Recordon est bien connu pour avoir été l’un des trois fondateurs de l’Asile des aveugles à Lausanne avec Jeanne de Cerjat et William Haldimand. Il a également eu la fonction de Chef du Service sanitaire du Canton de Vaud de 1857 à 1885.

Parallèlement à sa renommée de spécialiste dans son domaine, le médecin est aussi reconnu pour son humanisme et sa préoccupation pour les plus démunis, ouvrant les portes de son Asile à tous.

Malgré ses multiples engagements, il s’est toujours rendu très disponible pour ses concitoyens. Reconnaissante, la Commune d’Ecublens lui décerne la bourgeoisie d’honneur en 1889. Il laisse un souvenir si marquant que le bal du Nouvel An du 2 janvier qui devait avoir lieu à l’Auberge communale est reporté en raison du deuil général décrété après son décès le 26 décembre 1889. La Municipalité et la population ressentent : « une sensible perte par le départ de ce dévoué et distingué ressortissant [dont] le deuil restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu » .

Son épouse, Marie Recordon-Hooker, laissera elle aussi une trace dans la mémoire de la commune en faisant don à la Bourse des pauvres d’un poids public qui sera placé au Pontet, près de la laiterie et mis à disposition des paysans de la commune dès 1891 . Ce poids public existe encore aujourd’hui et se trouve, depuis 1972, à Renges.

Après le décès de Marie Recordon-Hooker en 1906, ses petits neveux héritent de la maison. La demeure sera ensuite vendue au Comte français de Florian, qui la lègue à Léa Marguerat, son infirmière. Les héritiers de cette dernière vendent la maison à la Commune d’Ecublens en 1984.

De multiples affectations sont envisagées pour la villa : cave à jazz, musée, etc. C’est finalement la Municipalité et le Secrétariat municipal qui emménageront dans ces lieux. De septembre 1993 à décembre 1994 des travaux de rénovation ont lieu, sans toucher à l’essence du bâtiment qui est inscrit à l’inventaire du recensement architectural. Et, en 1994, la nouvelle administration ainsi qu’un parc public ouvrent leurs portes.

Panneaux et film sur l'histoire de la Villa Mon Repos présentés lors des portes ouvertes du 29 mai 2024

![]() 1981-1984 « Mon Repos » : propriété communale

1981-1984 « Mon Repos » : propriété communale

![]() 1985-1994 Mais que faire de « Mon Repos » ?

1985-1994 Mais que faire de « Mon Repos » ?

![]() Photos « avant-après » les transformations

Photos « avant-après » les transformations

![]() Le chantier en images - Sous-sol

Le chantier en images - Sous-sol

![]() Le chantier en images - Rez-de-chaussée

Le chantier en images - Rez-de-chaussée

![]() Le chantier en images - 1er étage

Le chantier en images - 1er étage

![]() Le chantier en images - Combles

Le chantier en images - Combles

![]() Le chantier en images - Extérieur

Le chantier en images - Extérieur

225 ans de la Municipalité

225 ans de la Municipalité

Comme l’atteste le premier procès-verbal de la Municipalité, consigné dans un registre daté de 1799 à 1807 et conservé aux Archives communales d’Ecublens sous la référence A1, la première séance de Municipalité de la Commune d’Ecublens a eu lieu le 10 mai 1799.

Sur la première page du registre, précédant le procès-verbal du 10 mai 1799, nous pouvons lire : « En exécution de la Loy du 15 février 1799 établissant les Municipalités. Les Citoyens actifs de la Commune d’Ecublens se sont assemblés le 4 avril 1799 et ont nommé pour Officiers Municipaux les Citoyens. Samuel Clerc […] Président, Charles Secretan […], Jean François Ducret, Jean Pierre Masson […] et Jean Pierre Grand. Suppléants : Jean Samuel Masson, François Allamand, Pierre Abram Musy. » (voir illustration n°1).

Puis, le procès-verbal manuscrit daté du 10 mai 1799 indique que : « La Municipalité, après avoir prêté Serment entre les mains du Citoyen Gabriel Buvelot Sous Préfet du district de Morges, s’est assemblée avec la Chambre de Régie pour procéder à la nomination d’un Sergent qui fonctionna dans les deux Chambres, mais comme les suffrages ne sont pas réunis sur la même personne, il a été décidé que chacune des Chambres nommerait Son Sergent et qu’il serait alloué à chacun par année la somme de vingt florins, somme qui ne surpasse pas celle accordée pour les sergents pour les Assemblées Générales. […] La Municipalité étant assemblée pour procéder à l’Election du Secrétaire, après avoir consulté la Loy établissant les Municipalités, a trouvé que la dite Loy n’empêchait pas qu’un Officier municipal remplisse en même temps la fonction de Secrétaire, et a ensuite nommé à l’unanimité pour remplir cette place le Citoyen Charles Secretan, lequel aura malgré cela, voix délibératrice dans l’assemblée et recevra, outre son indemnité d’Officier municipal la somme de quarante florins pour la place de Secrétaire au lieu de cinquante qui étaient accordés au dit Secrétaire par l’Assemblée générale » (voir illustration n°2). De plus, Jean Pierre Masson, Officier municipal, fut nommé Procureur de la Municipalité et Jean Dupuis de Denges, deumeurant à Ecublens, fut nommé Sergent de la Municipalité. Deux lettres furent ensuite discutées. La première concernant du bétail de Crissier pouvant s’échapper sur le territoire de la Commune d’Ecublens et la seconde sur les mesures à prendre en vue de l’ouverture programmée d’un pâturage.

La Municipalité a probablement eu fonction d’autorité législative et exécutive pendant une quinzaine d’années, car le Conseil général a vraisemblablement été constitué en 1816, date du premier procès-verbal d’une assemblée du Conseil général. Le 21 novembre 1909, un Conseil communal comportant 45 membres est élu.

Longtemps composée de 5 membres, la Municipalité est actuellement constituée de 7 élus. Elle se réunit tous les lundis après-midis à Mon Repos. Elle fête en 2024 ses 30 ans dans ce bâtiment, et ses 225 ans d’existence.

Illustration n° 1 : première page du registre de la Municipalité de 1799

(A1, Archives communales d’Ecublens)

Illustration n°2 : procès-verbal de la première séance de Municipalité, le 10 mai 1799

(A1, Archives communales d’Ecublens)

Procès-verbal exposé lors des portes ouvertes pour les 30 ans de Mon Repos

Les Archives communales

Syndics d'Ecublens depuis 1848

| 1848 - 1857 |

Louis Musy |

| 1858 - 1859 |

Henri Ducret |

| 1860 - 1861 |

Louis Clerc |

| 1862 - 1865 |

Auguste Masson |

| 1866 |

Paul Clerc |

| 1867 - 1872 |

Samuel Ducret |

| 1873 - 1882 |

Henri Masson |

| 1883 - 1886 |

Louis Musy |

| 1887 - 1893 |

Victor Clerc |

| 1894 - 1896 |

Eugène Masson |

| 1896 - 1911 |

Henri Masson |

| 1912 - 1916 |

Adrien Bonzon |

| 1916 - 1918 |

Adrien Masson |

| 1918 - 1933 |

Elie Ducret |

| 1934 - 1949 |

François Ducret |

| 1950 - 1969 |

Adrien Jaquenoud |

| 1970 - 1981 |

Pierre Teuscher |

| 1982 - 1993 |

Jacques Masson |

| 1994 - 1997 |

André Bonzon |

| 1998 - 2016 |

Pierre Kaelin |

| 2016 à ce jour |

Christian Maeder |

Présidentes et Présidents du Conseil communal depuis 1960

| 1960 |

Hermann Genevaz |

| 1961 |

Gaston Ducret |

| 1962 |

Maurice Porchet |

| 1963 |

Arsène Lupin |

| 1964 |

Robert Schneider |

| 1965 |

Robert Annen |

| 1966 |

Gaston Ducret |

| 1967 |

Hermann Genevaz |

| 1968 |

Gilbert Laydu |

| 1969 |

Jacques Masson |

| 1970 |

Yvon Golaz |

| 1971 |

Paul Jeanmonod |

| 1972 |

Marcel Hasler |

| 1973 |

Pierre Jaquenoud |

| 1974 |

Yvon Golaz |

| 1975 |

Henri Héritier |

| 1976 |

Michel Roulin |

| 1977 |

Rodolphe Guggisberg |

| 1978 |

Philippe Javet |

| 1979 |

Jean Gaillard |

| 1980 |

Claude Viret |

| 1981 |

Janine Wiedmer |

| 1982 |

Pierre Schaub |

| 1983 |

Edward Logoz |

| 1984 |

Eddy Schopfer |

| 1985 |

Freddy Zurbuchen |

| 1986 |

André Bonzon |

| 1987 |

Claude Reymond |

| 1988 |

Gilbert Fontolliet |

| 1989 |

Claude Héritier |

| 1990 |

Pierre Genton |

| 1991 |

Philippe Turin |

| 1992 |

Germain Favre |

| 1993 |

Alfred Kohler |

| 1994 |

Laurent Renaud |

| 1995 |

Jean-Louis Radice |

| 1996 |

Janine Wiedmer |

| 1997 |

Geneviève Monney (1er janvier à mi-juin) |

| 1997 |

Philippe Turin (mi-juin au 31 décembre) |

| 1998 |

Philippe Turin |

| 1999 |

Willy Studer |

| 2000 |

Daniela Antonino |

| 2001 |

Michel Miéville |

| 2002 |

Danièle Petoud Leuba |

| 2003 |

Willy Studer |

| 2004 |

Eric Levrat |

| 2005-2006 |

Mehdi Lagger (jusqu’au 30 juin 2006) |

| 2006-2007 |

Hans-Peter Guilbert |

| 2007-2008 |

Philippe Ecoffey |

| 2008-2009 |

Frédéric Hubleur |

| 2009-2010 |

Alain Blanchoud |

| 2010-2011 |

Jean-Michel Barbey |

| 2011-2012 |

José Birbaum |

| 2012-2013 |

Germain Schaffner |

| 2013-2014 |

Cédric Weissert |

| 2014-2015 |

Jean-Claude Merminod |

| 2015-2016 |

Anne Guyaz |

| 2016-2017 |

Aitor Ibarrola |

| 2017-2018 |

Anuta Pichon |

| 2018-2019 |

Nicolas Morel |

| 2019-2020 |

Michele Mossi |

| 2020-2021 |

Gérald Lagrive |

| 2021-2022 |

Daniel Sage |

| 2022-2023 |

Jean-Claude Merminod |

| 2023-2024 |

Charles Koller |

Des origines au début du XIXe siècle

Des origines au début du XIXe siècle

Quelques jalons...

L'élément caractéristique du paysage d'Ecublens est la moraine frontale laissée par le glacier du Rhône, lors d'une de ses extensions; ce mur ou vallum morainique date de plus de dix mille ans.

Ces élévations créées par la nature ont attiré les hommes qui s'y sont installés, obéissant à leur instinct de sécurité et de confort; la position permettait aussi d'observer et de surveiller les alentours. Voilà pourquoi les plus anciens témoignages de la présence humaine ont été retrouvés, pour Ecublens, soit au « château de la Motte » et à d'autres endroits de la belle et longue moraine, soit à Dorigny; ils ont été découverts aussi aux approches de ce relief typique, « En Vallaire » et à Bassenges; ils s'espacent de l'an 2000 avant l'ère chrétienne au Haut Moyen Age.

La période de Hallstatt ou premier âge du fer (vers 600 avant J.-C.) est ainsi représentée par quelques trouvailles remarquables conservées au Musée cantonal d'histoire et d'archéologie.

Nous sommes obligés de nous contenir dans les repères fournis par l'histoire et ses preuves écrites.

Pour autant que nous le sachions, le plus ancien texte connu signalant le nom d'Ecublens se situe aux environs de 960 de notre ère; la dénomination Scubilingis figure dans le cartulaire de Conon d'Estavayer qui recense les droits du Chapitre de la Cathédrale de Lausanne. L'évêque Magnère donne au dit Chapitre ce qu'il possède au village d'Ecublens; ces biens comprennent un chesal, des champs, des vignes et des prés; il est agréable de relever cette longue tradition viticole, sur plus d'un millénaire aujourd'hui. Enfin, il ne peut y avoir d'hésitation sur l'identité de « Scubilingis » qui, dans un acte voisin, est bien baptisé « in villa Escublens » et localisé au pays de Lausanne, dans la région de Renens.

Les documents du Moyen Age n'affichent pas tous une telle précision, et pour plusieurs d'entre eux il est impossible de déterminer à quel « Ecublens » ils se réfèrent, celui de la Broye ou le nôtre.

Une famille noble a porté le nom d'Ecublens et elle a procuré à l'Eglise de Lausanne de vaillants serviteurs, des ministériaux, mais aussi un évêque, Guillaume d'Ecublens, qui coiffa la mitre de 1221 à 1229, après avoir été chanoine et trésorier du Chapitre.

La même famille s'était déjà illustrée en fournissant deux évêques successifs à l'Eglise de Sion, Guillaume d'Ecublens, suivi par son neveu Nantelme (de 1184 à 1203).

La nature de la documentation, qui provient des institutions ecclésiastiques jouissant d'une meilleure organisation et d'une durée plus longue que les cadres laïques, montre que le Chapitre de Lausanne d'une part, le prieuré de Saint-Sulpice d'autre part, ont été richement possessionnés dans le territoire d'Ecublens.

On pourrait grâce à de tels actes (recensements de terres, achats, fermages) relever les noms des plus anciens lieux-dits connus à Ecublens.

Sous la domination bernoise (de 1536 à 1798), Ecublens vécut certainement de la même manière que l'ensemble du Pays de Vaud; une fois les consciences alignées, une fois les redevances payées, les habitants jouissaient d'une relative tranquillité, par opposition aux commotions qui ont épuisé la France ou les Etats germaniques (guerre de Trente-Ans, guerres du règne de Louis XIV, et tant d'autres). Soulignons toutefois que cette quiétude fut souvent ébranlée par les perturbations climatiques entraînant les disettes, ou par les épidémies, dont la peste.

Conforme aux dimensions restreintes des découpures géographiques de notre pays serré entre le Jura, le lac et les Alpes, la plaine qui s'étend de Saint-Sulpice à Epenex a vu à trois reprises d'importants rassemblements de troupes.

Et ce fut chaque fois au mois de mai, au moment où l'on attendait l'amélioration des conditions atmosphériques pour organiser une campagne militaire.

Le 9 mai 1476, Charles le Téméraire prépare l'expédition qui devrait lui permettre de prendre sa revanche sur les Suisses qui l'ont vaincu à Grandson. Il fait descendre ses troupes des Plaines du Loup où elles campent, pour les faire défiler devant sa propre personne et devant des invités de haut rang. Parmi ceux-ci se trouve la duchesse de Savoie, soit la régente Yolande, soeur du roi de France Louis XI, accompagnée de son fils Philibert âgé de onze ans. On nous dit qu'elle est installée près de Bassenges, sur une estrade, pour admirer les troupes de son allié le duc de Bourgogne. La parade dure de nombreuses heures, puisque les invités s'en retournent à Lausanne seulement à la nuit tombée, avec des torches pour les éclairer.

Yolande, duchesse de Savoie, veuve d'Amédée IX et soeur du roi de France Louis XI, et son Fils le jeune duc Philibert, qui était né en 1465. Tous deux devaient mourir de bonne heure, Yolande à 44 ans et Philibert à moins de 17 ans.

Le 12 mai 1800, nouveau défilé impressionnant. Bonaparte inspecte dans le même secteur une partie des troupes qu'il achemine vers la si célèbre traversée du Grand-Saint-Bernard : deux divisions, soit quelque sept mille hommes. On montre encore à Ecublens l'endroit même où le futur empereur s'est tenu, entouré de généraux qui s'illustreront par la suite : Berthier, Marmont, Murat.

Deux ans plus tard, en 1802, encore en mai, sur le même site, les Bourla-Papey, ces paysans révoltés par les charges qui pèsent sur les terres, installent un vaste camp, d'où ils comptent sans doute faire main basse sur Lausanne; c'est le camp des Gamaches, où la vie se déroule riante et joyeuse, semble-t-il, tant les visiteurs et les visiteuses y viennent nombreux. Mais ce qui aurait pu dégénérer en une dramatique guerre civile se transforme, grâce à l'habileté et au souci de quelques bons citoyens, en un bienheureux retour dans les foyers. Il faudra plusieurs années pour surmonter cette crise; cependant, une fois encore, Ecublens a pu contempler de redoutables soldats, en masse, mais a eu le bonheur de ne voir aucun combat.

Si les gens d'Ecublens ne possèdent pas un passé historique marquant au point de vue guerrier, rappelons néanmoins qu'en mai 1476 Charles le Téméraire concentra ses troupes sur ce territoire et que le défilé d'environ 22'000 hommes eut lieu près de Bassenges où une estrade avait été construite. La concentration de ces troupes, pendant deux mois, appauvrit tous les villages de St-Sulpice à Lutry. Les localités, abandonnées par leurs habitants, étaient remplies par les gens de guerre et les maraudeurs pillaient les campagnes et massacraient les passants pour les voler.

Le séjour prolongé de l'armée aux environs de Lausanne avait achevé de tarir toutes les sources de ravitaillement. A la fin d'avril, il fallut couper le blé encore vert : plus de pain ni d'avoine. Les vivres atteignaient des prix exorbitants. Le départ, fixé au 27 mai, devenait une absolue nécessité. On peut comprendre le soulagement des habitants de toute cette contrée lorsque Charles le Téméraire leva le camp pour aller essuyer à Morat la défaite que les Suisses une seconde fois lui infligèrent.

A peu de distance au nord du village, sur une petite colline à l'entrée du bois d'Ecublens, se trouvent les restes d'un ouvrage de défense connu sous le nom de Château de la Mothe ou de la Motte. C'est un très ancien camp retranché, entouré d'une enceinte en terre et de fossés.

L'enceinte était sans doute surmontée d'une palissade. On a trouvé dans cette enceinte une quantité d'ossements d'animaux, plus ou moins brûlés, du charbon, des cendres, quelques pierres taillées, des fragments de tuiles romaines, de couvre-joints (languettes de bois dont on couvre les joints des planches), etc. (Rapp. Naef, 21. XII. 96). Dans les environs de cette construction, différents objets et médailles ont été retrouvés : des monnaies d'Antoninus Augustus, de M. Agrippa, etc., des cendres et des tuiles; près de la route de Bussigny, une hache et une coupe ciselée; dans une vigne au midi, des tombeaux dallés avec squelettes et des fers de lances à bords tranchants. (Rapp. de M. Magnin, 5. XII. 96). En 1904, on a encore découvert à Ecublens des sépultures gauloises dans l'une desquelles se trouvait un bracelet en bronze à cabochon (pierre précieuse qu'on s'est contenté de polir sans la tailler). (Rapp. Naef, 1904).

Au Xe siècle, Ecublens faisait partie du territoire de Renens qui s'étendait au midi de la cité de Lausanne. En 949, Salerius et Racherius donnèrent à l'évêque Magnère un chesal et des terres à Ecublens, que ce prélat céda au Chapitre, en 961.

Au XIIe siècle, l'évêque Gui de Merlen s'intéressa à l'établissement, dans cette contrée, d'une filiale de la célèbre abbaye de Molesmes (dans le département de la Côte d'Or dont le chef-lieu est Dijon) au pays de Langres. Cette filiale fut le prieuré de St-Sulpice. L'évêque, par acte de 1135, lui rattacha la chapelle d'Ecublens, et en 1156, le pape Adrien IV confirma à l'abbaye de Molesmes cette donation. Cette chapelle, dédiée à saint Pierre, prend place, en 1228, au nombre des églises paroissiales. Une chapelle des saints Fabien et Sébastien fut érigée dans cette église en 1509, par le chapelain Pierre Prodolliet.

Ecublens est le berceau de la famille noble de ce nom, qui remonte au XIIe siècle et a joué un certain rôle dans l'histoire de l'évêché de Lausanne. Guillaume, fils de Pierre, seigneur d'Ecublens, était chanoine en 1199 et trésorier du Chapitre en 1213; il fut élu évêque le 16 août 1221. L'évêque Magnère, que nous venons de mentionner, pourrait aussi appartenir à cette famille : ses possessions dans la contrée rendent cette supposition assez plausible. Nantelme était chanoine et doyen de Lausanne en 1180, évêque de Sion de 1196 à 1203. Au XVIe siècle, les nobles d'Ecublens paraissent au nombre des principaux fonctionnaires de l'Evêque.

Cette famille avait aussi des droits considérables à Lausanne, surtout au faubourg de St-Laurent, de plus à Crissier, à St-Germain (nom par lequel on désigne maintenant la partie centrale du village de Bussigny, des deux côtés de la route Lausanne-Aclens, sous la colline de l'église. Cette localité s'appelait autrefois Sonvillaz et le nom de St-Germain désignait un village situé plus à l'Ouest, en l'endroit où existe maintenant la propriété de l'abbaye, anciennement l'abbaye de St-Germain) et à Lavaux. En 1224 et 1230, il est question de Guillaume dit le Grand (grandis soit magnus) et de son frère Guillaume dit le Petit (parvus), chevalier. Jean et Guillaume, fils de feu Reymond, vendent, en 1274, à l'évêque de Lausanne, tous leurs biens situés rière Lavaux et dont une partie avait appartenu précédemment à Humbert, fils du prédit Guillaume le Grand.

Pierre d'Ecublens, donzel, vend en 1466, à Nicolas de Gruffy, abbé du Lac de Joux, certaines droitures féodales rière St-Germain, lesquelles, avec d'autre biens, furent acquises, en 1573, par n. Isbrand de Crousaz. Ces possessions passèrent à la petite-fille de ce dernier, Jeanne de Crousaz, dame de Corcelles-le-Jorat; elles furent évaluées, en 1620, à 5000 florins. Le dit Pierre, ainsi que n. Jean d'Ecublens, de Lausanne, dont la veuve, Marie, vivait encore en 1473, paraissaient avoir été les derniers membres de cette famille.

Dès le XIVe siècle, la seigneurie d'Ecublens était divisée en un grand nombre de fiefs. En 1401, Mermet Loys acquit d'Antoine Renevier, donzel d'Yverdon, et de sa fille Marguerite, femme de Pierre Mestral de Rue, donzel, la coseigneurie de ce lieu, laquelle passa plus tard à n. Pierre Loys, seigneur de St-George. En 1673, elle était parvenue aux hoirs de n. Jean-Pierre Polier, bourgmestre de Lausanne.

Sous le régime bernois, Ecublens avait une cour de justice établie par le conseil de Lausanne et formée d'un châtelain et de six justiciers; les appels contre les jugements rendus étaient portés à la Chambre des vingt-quatre. En 1763, la justice de St-Sulpice fut supprimée et ce village dépendit, dès lors, de la justice d'Ecublens.

En 1639, la peste régnait dans la localité; le pasteur, appelé à baptiser un enfant malade, ne voulut pas que le nouveau-né fût apporté à l'église et n'osa pas entrer dans la maison pour y administrer le baptême; il imagina d'ondoyer l'enfant avec une cuillère fixée à un bâton qu'on fit passer de la rue par la fenêtre. Cette cérémonie insolite attira l'attention de la Classe (dès 1537, le pays de Vaud avait été divisé en arrondissements ecclésiastiques comprenant un nombre plus ou moins grand de paroisses. Ces arrondissements portaient le nom de « Classes », lequel servait aussi à désigner la réunion des pasteurs de chacune de ces circonscriptions. Dans le pays de Vaud proprement dit - sans parler du pays de Gex et du Chablais - , il y avait à l'origine 4 Classes subdivisées chacune en 2 ou 3 Colloques) qui censura vivement le pasteur.

L'église domine la localité; elle possède encore une fenêtre datée de 1532; le reste de l'édifice ne représente guère d'intérêt au point de vue archéologique.

Pour terminer, citons les noms de quelques habitants célèbres d'Ecublens : les Seigneurs d'Ecublens, les de Loys, le colonel Feyler dont les avis faisaient loi pendant la première guerre mondiale et dont les articles étaient des modèles de science militaire et politique et de bon sens, le Docteur Recordon, grand oculiste, le juge fédéral Robert Guex (toutes ces familles sont éteintes).

D'autre part, signalons que la première Municipalité fut constituée le 10 mai 1799 et que le Conseil général fut remplacé par le Conseil communal le 27 mars 1909.

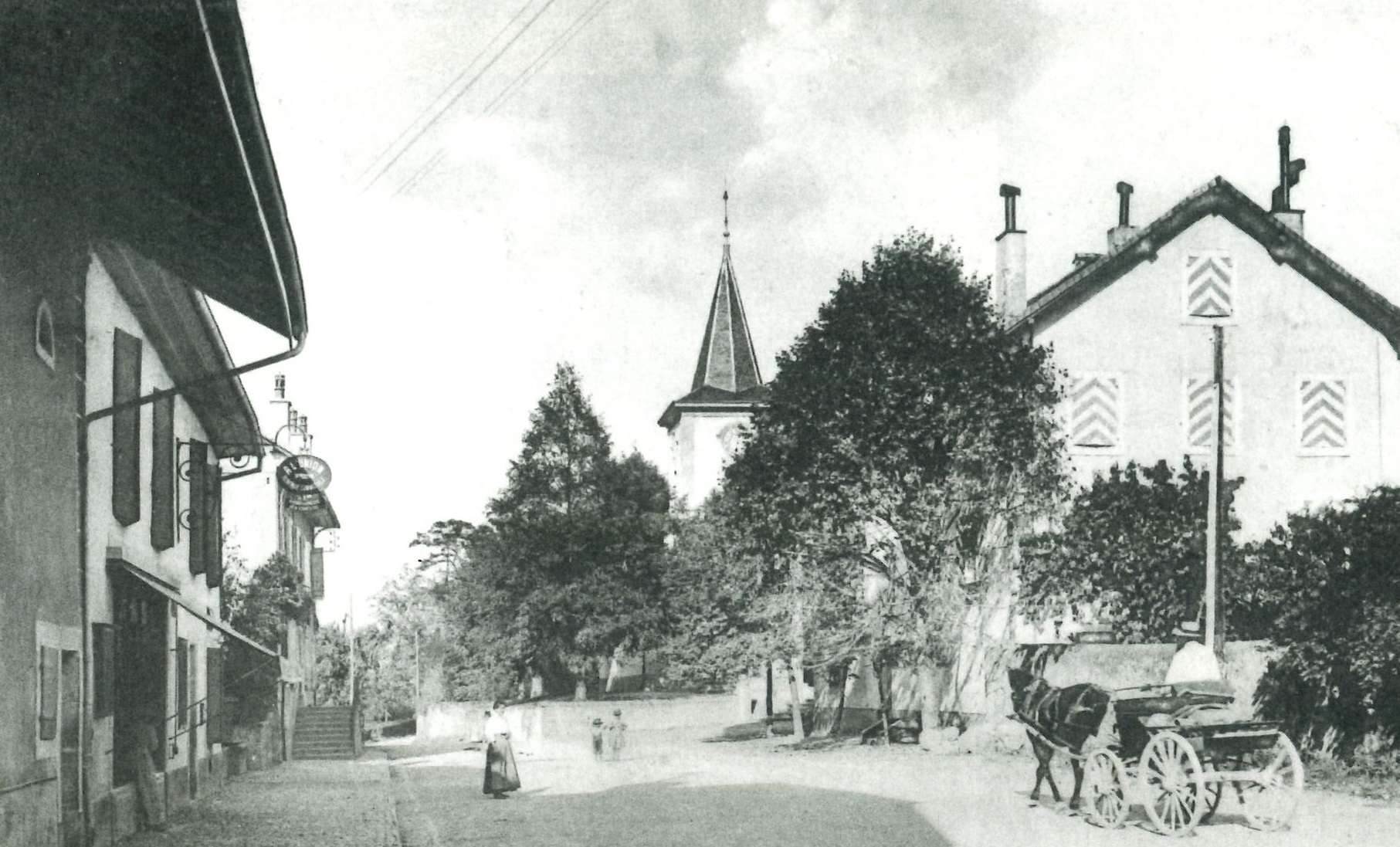

Place du Motty aux environs de 1900

Traduction

Traduction